常言道,做事情需要“鼓足干劲,力争上游”,为何我要冒天下之大不韪说“勇于当乌龟”呢?

不错,无论是国家要发展,个人事业进步,都需要我们力争上游,奋勇向前。

然而,说到投资与理财,要实现财富的长期保值增值,我们就要勇于当“乌龟”:拒绝为梦想买单,用常识守住财富。

一

常识是免费,而“梦想”很昂贵

说到为梦想而买单,为梦想而窒息,我们不得不先回顾一下十年前进入高潮的一场全民炒房盛宴。这是一场基于“永远上涨”信仰的狂欢,也是中国房地产发展史上最癫狂、最魔幻的时期之一。

它并非简单的房价上涨,而是一场深入社会肌理、牵动每一个家庭神经的全民财富运动兼投机盛宴。

2015年,面对房地产市场高企的库存压力,政策端打出了一套“组合拳”:连续降息降准降低购房成本,并促成了一招“涨价去库存”的高明策略。其核心逻辑是:通过创造房价上涨的预期,激发购买欲望,从而消化掉巨大的库存。

这一策略的效果远超预期。它像是一根火柴,扔进了洒满汽油的草原,瞬间燃起燎原之火。

2016年,这场狂欢从一线城市(北上广深)和 “四小龙”(厦门、合肥、南京、苏州)开始。售楼处不再是卖房的地方,而是“战场”。在全国很多城市,购房者提前几天带着帐篷、躺椅在售楼处外安营扎寨,队伍蜿蜒数百米。一有新盘开盘,几百套房源在几分钟内被一抢而空,销售拿着喇叭喊号,购房者像冲刺一样跑进去抢房号,场面堪比春运。

房东和开发商“坐地起价”成为常态,早晨报价500万的房子,晚上可能涨50万。买家甚至没有犹豫和考虑的时间,因为后面还有十个买家拎着大把现金等着……

为了凑齐首付,购房者家族的“六个钱包”都掏空了,很多人甚至不惜通过各种渠道申请消费贷、信用贷,甚至抵押经营贷,各路信贷资金曲线流入楼市,杠杆被无限放大。

精明的投资客们利用银行杠杆,买下一套房产后,利用房价上涨带来的账面财富作为“资本”,再通过抵押等方式套出现金,去购买第二套、第三套……实现“一套变N套”的财富游戏。

家庭聚会、朋友聚餐、同事闲聊,核心话题永远是“你买房了吗”“哪里的盘又要开了”“去年买的房又涨了多少”早期入市者账面上的财富暴增,产生了强烈的示范效应。

身边人的“成功故事”比任何广告都更有说服力,驱使着越来越多的人不顾一切地冲进市场。

辛苦创业、努力工作一年的收入,远不如一套房子一年的涨幅。整个社会弥漫着一种“买房就是最正确、最轻松的投资”的心态,实干精神受到冲击。

2017年后,炒房狂潮蔓延至三四线城市。背后的核心推力是货币化棚改——政府不再直接分配安置房,而是给予拆迁户现金补贴,让他们自己去市场买房。

瞬间,大量手持现金的“刚需”涌入市场,彻底点燃了三、四线城市的楼市。这些城市原本库存压力最大,却在短时间内房价翻倍,出现了“县城房价破万”的奇观。大量普通人因拆迁一夜暴富,又迅速将财富投入楼市,形成了循环。

本人当时曾发文《非要在楼市重蹈股市的覆辙吗?》)力劝,然而完全不起任何作用。看空房价的声音被嘲笑。许多专家、学者、媒体人都在鼓吹“核心资产永不落幕”“中国的房价永远涨”“京沪永远涨”的理论,为这场狂欢提供了“理论依据”和情绪支撑。

本人在这场全民买房的竞赛中一直勇于当乌龟了。事实上,为了躲避来自各方的压力,特别是来自家人要求买房的“刚性”压力,只好把自己唯一的一张宝贵房票(上海市的购房资格)通过买一套老破小的方式用掉,无法再买房了。由此躲过了这一劫。

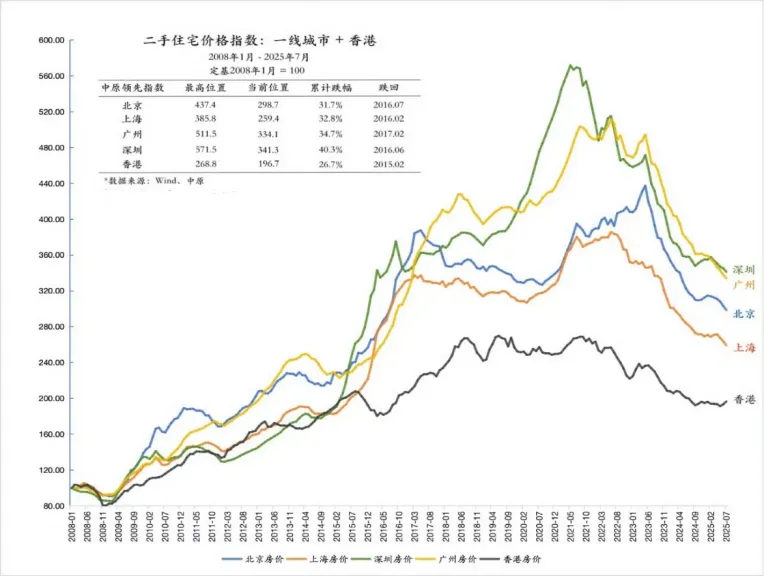

这场房地产的盛宴,最终就由各位参与者买单了。一直被认为“房价永远涨”的一线城市近年来,已经陷入了长期的房价跌势中,如下图:

国内房价从2021年见顶以来,一线城市房价普遍已经跌回2016年的价格水平,较最高位普遍下跌了30%以上而且出现加速下行的趋势,许多三、四线城市的二手房市场流动性枯竭,变现十分困难。

一场盛宴过后,巨额的财富灰飞烟灭。同时,相对的高房价也抬高了经营成本和生活成本,而家庭债务与GDP之比大幅上涨,许多家庭的绝大部分收入都用于偿还房贷,挤压了消费和其他领域的投资……

二

今日的A股,昔日的房地产?

近期A股市场部分板块估值高企而依然持续大涨,令人不禁回想起十年前的国内房地产市场。当时,无数投资者沉浸在“房价永远上涨”的神话中,最终却不得不面对调整带来的阵痛。

历史不会简单重复,但往往押着相似的韵脚。当前A股市场的结构性泡沫风险,值得每一位投资者警惕。

十年前的国内房地产市场,充斥着投机氛围。人们坚信“北上广深房价永不落”,杠杆资金大量涌入,不少投资者将房地产视为稳赚不赔的投资品,忽视了基本的价值规律。

当下A股市场,我们在某些热门板块看到了相似的情景:估值与基本面严重背离,投资者盲目追逐热点,一些概念股被炒至天价,而业绩却难以支撑高昂的股价。散户投资者蜂拥而入,仿佛害怕错过“一夜暴富”的机会。

在各路资金跑步进场的驱动下,芯片、人工智能等热门赛道估值高企。概念炒作取代基本面分析,故事比财务报表更吸引人。

目前,市场的每日交易总金额一度超三万亿,融资融券余额高达两万多亿,都创下了历史新高,连2015年“股灾”的罪魁祸首之一的“场外配资”也有死灰复燃的迹象……

十年前是消费贷、经营贷入楼市,今天是融资融券、场外配资入股市。十年前,投资人无视房租回报率、租售比价和收入房价比等衡量房价泡沫的基本指标而到处抢房,今天则无视上市公司的市盈率、市净率和现金流而疯狂追逐结构性泡沫。

请允许我直言,在目前上市资格依然是稀缺资源的当下,新上市的股票一上市就有巨大泡沫,且又缺乏强制分红的要求,加上对财务造假的严格的惩罚机制也执行不到位,因此对投资人而言,A股的很多上市公司比房产更不靠谱。

很多企业上市原始股东成为巨富之后的关注点,不再是如何科技创新为股东寻求长期回报,而是配合操纵市场者讲故事、找题材之后高位将公司卖给散户套现走人。

说到投资,人类历史上最值得吸取的教训就是:人们从不记取历史教训。

历史总是在重复:投资者盲目跟随大众行为,缺乏独立思考;参与者普遍追逐即时利润,忽视长期价值所在;投资者大家都相信自己能够把握市场时机在转势的那一刻撤走,但实则成为最后接棒者……

投资市场上,最昂贵的五个字是“这次不一样”。实际上,风险总是在市场乐观的时候悄然累积。当每个人都认为炒热点股票必赚时,危险已经临近。

三

龟与兔赛跑,行稳而能致远

前面说了一大堆风险,那是否就是说不要投资股市了?

一定不是,目前A股中,还是有不少经营稳定、业绩良好的上市公司估值处于低位。以长期投资为目标,守住这些估值处于低位的好公司,是分享国内经济与科技实力的成长而获得丰厚的回报的。

不过,这些好公司是业务简单、现金流稳定、估值合理的公司。这些公司可能毫无故事可言,股价也像乌龟一样,慢慢地爬行。远不及那些处于近期热点中的兔子们上蹿下跳热闹。

但我明确建议投资人“勇于当乌龟”,谢绝为梦想买单,从而守护好自己的财富。

这并非意味着保守或拒绝创新,而是一种深刻的自律:拒绝为遥不可及的“梦想”和宏大的“叙事”支付过高的溢价。

我深知,敢于“拒绝”机会需要极大的勇气,当亲朋好友们兴奋地分享又一个“财富密码”、讲述一个又一个“财富神话”时,您真的敢于说“我不懂,所以我不投”“我不参与,祝你好运”吗?我想拒绝比参与需要更大的勇气。

不过,历史已经证明,那些在房地产泡沫中最终守住财富的,并非是参与最积极、杠杆加得最足的人,反而是那些看似胆小、坚持“以租金回报率、房屋租售比”这些朴素常识来衡量房地产投资价值并最终谢绝参与炒房的投资人。

今天在A股,建议同样守住自己的常识:股票的背后是企业所有权,投资的本质是获取企业未来自由现金流的折现,而非一场追逐梦想的赌博。

不少坚持宏大叙事的股市投资人,常常把国运套装在自己身上,妄图把自己包装成为“爱国接盘侠”,以为自己参与所谓“科技创新”的炒作能推动国家科技进步,就像骗子总要把自己与名人的合影挂在一起以“扯虎皮作大旗”一样。

其实投机资金所推动的股市泡沫与国家科技创新根本没有任何关系:因为科技创新需要的是耐心的长期资本、智慧资本,而投机资金只是想借支持创新的名义把人家兜里的钱迅速掏出来装进自己的口袋而已。

正常情况下的逻辑是,投资人应该积极分享国家科技进步带来的丰厚回报,而并非为国家科技创新的投入来买单。

实际上,对于国家而言,这些投机资本也并不能助力科技创新,反而最终因投机过度弄得一地鸡毛而影响相关科技企业的正常经营。

2015年A股市场以“大众创业,万众创新”为借口而大炒特炒“互联网+”“金融科技”等等概念而最终引发“股灾”的覆辙,真没必要再重蹈一次了。

我决意勇当那只不被外界噪声干扰的“乌龟”,缓慢、稳健地爬行。相信不远的将来当潮水退去,就会发现,那些曾经嘲笑我们迟钝的“兔子们”已不知所踪,而我们却牢牢地守住了自己的财富与未来。

本文原载于“秦朔朋友圈”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号